「人生100年時代」において より高いQOLを得るために

口腔内環境をより予知性の高い状態で維持するには何か必要かを再考する

はじめに

昨今、人生100年時代に合わせて、それに適応する口腔内瑛境の維持が求められている。永久歯歯列が大体12 131 歳で完成すると考えると、80 年近く天然歯を保存することを目標とすることが求められる時代になってきた。しかしながら、実情は様々な原因でその目標は達成されていないことが多いと考える。その要因の一つとして失活歯の対応の不十分さが挙げられる。

現在、デジタル化の進歩や再生療法の確立で、修復・補綴治療や歯周治療が高い評価を受けて きている。その反面、歯内療法学の重要性、専門性が置き去りにされている面があり、その状態 を危惧し一般社団法人 日本歯内療法学会は2020年に「歯内療法診療ガイドライン」(注1)を発刊した。その目的の―つが、歯髄、根尖周囲組織の診断と治療を取り扱う分野の歯内療法学を更に発展させることで、国民の健康維持・増進に大きく寄与するということを周知させることである。

今回の連載において、この「歯内療法診療ガイドライン」と2023年に特定非営利活動法人日本歯科保存学会と一般社団法人日本歯内療法学会共同で発刊した「歯髄保護の診療ガイドライン」(注2)を参考にして、歯の保存のために必要な歯内療法をいかに成功に導いていくかを供覧したいと考える。

(注1)一般社団法人 日本歯内療法学会(発行2020年6月)

(注2) 一般社団法人 日本歯内療法学会、

特定非営利活動法人 日本歯科保存学会(発行2024年7月)

第1回 歯科治療の目的

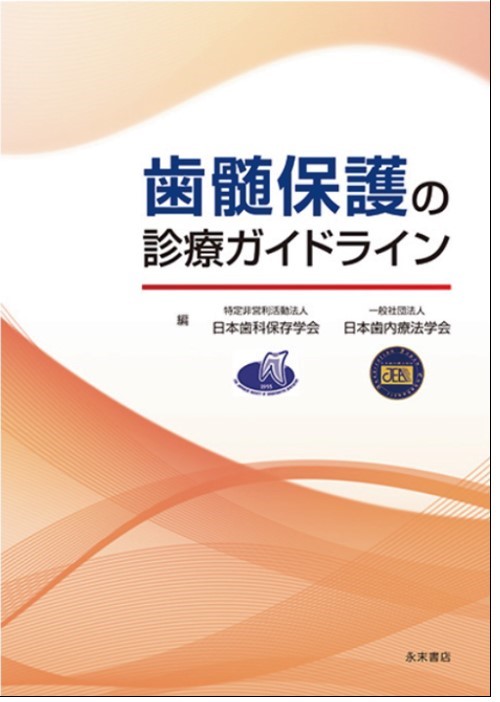

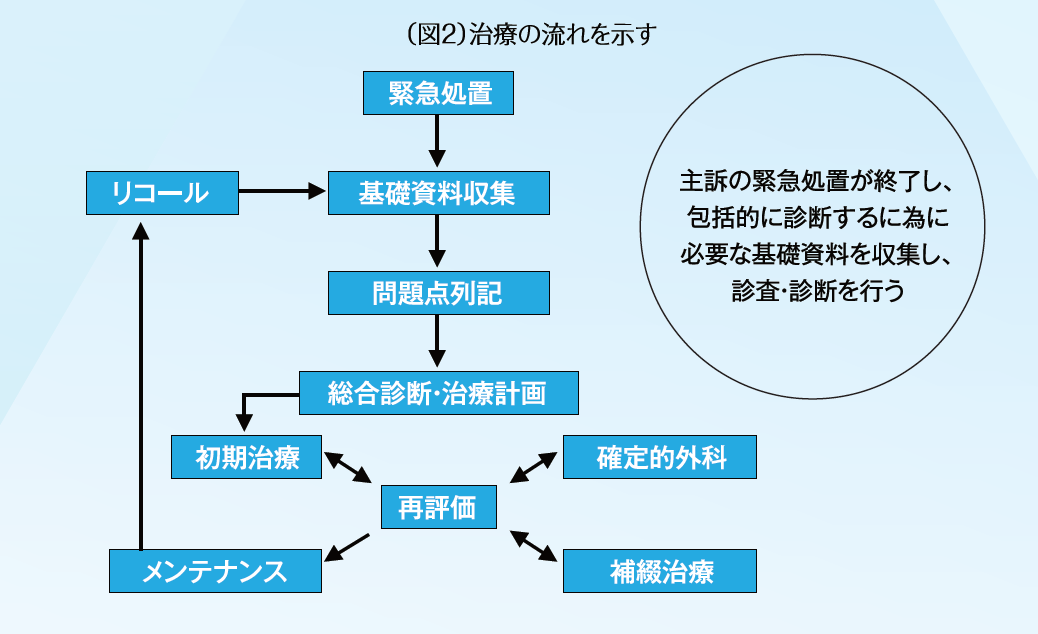

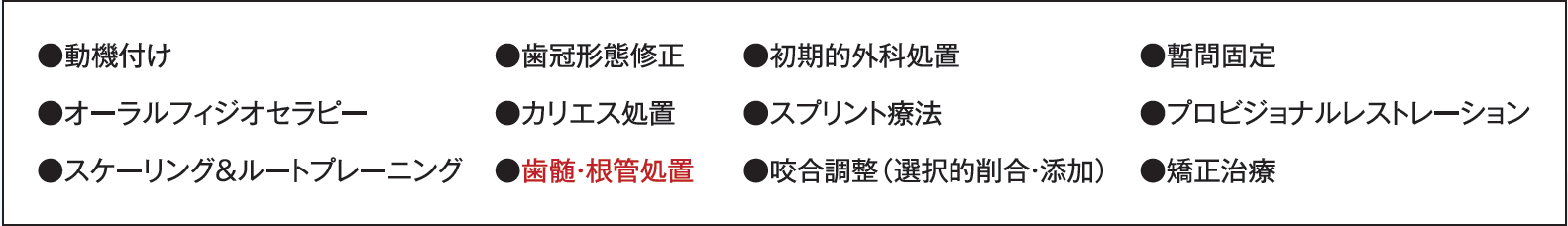

はじめに、一旦歯科治療の目的とは何かを考えてみると、主訴を持って歯科医院を受診される患者の口腔内における病気・病因を除去し、機能と審美性を回復し、最終的に長期にわたり健康維持を確立する状態にすることがその目的であると考える。ロ腔内環境下ではほとんどが、細菌の感染による炎症を惹起しやすい状態であり、歯の構造自体が崩壊した場合、機能を失うことになる。よって歯科治療を行なっていく上で、炎症の抑制(inflammation control)と咬合の安定(Force control)の双方を行う必要がある。(図1)そのために筆者は臨床を行う上で(図2)に示した治療の流れに沿って診療を行うように心がけている。この治療の流れの中で緊急処置が終わった後で、実際の治療に入るステージが病気・病因を除去するためのステージにあたる初期治療である。初期治療には(図3)示した項目の中に歯髄・根管処置も含まれている。

(図1)歯科治療の目的

(図2)治療の流れを示す

(図3)初期治療の項目

<包括的歯科治療における歯髄・根管処置の位置付け>

現代の歯内療法においては、ニッケルチタンファイルの開発、CBCTやマイクロスコープの導入によって、治療の成功率が飛躍的に向上した。また生体親和性の高いMTAを臨床応用することで、生活歯髄保存法を活用し失活歯になるリスクを回避できる症例も多くみられるようになった。また大きな根尖性歯周組織炎をともなう難治性とされる症例おいても、根管充填材にMTAを使用することで、非外科的アプローチでも根尖周囲歯周組織の治療の成功率が向上した。

しかしながら、一般的に歯髄・根管処置で治療が完結することは少なく、歯周治療、咬合治療、補綴治療を行なって、治療が完結することがほとんどである。

よって歯髄・根管処置が適切になされても歯周治療、咬合治療、補綴治療が適切に行われなければ、のちに歯髄・根管処置においても再治療を余儀なくされる場合がある。たとえ一本の歯の治療であったとしても包括的な見地から口腔内を観察し、口腔全体を診て病気・病態の原因の改善に努めることが必要であると考える。

<一般臨床で行われる歯髄・根管治療>

一般臨床において歯髄・根管処置とは主に、生活歯髄保存療法、抜髄(完全断髄)、感染根管における再治療が挙げられる。前述したように、器具器材が発達し、盲目的に行われていた治療が可視化できるようになり成功率は飛躍的に向上した。

具体的な臨床例を次に記載する。

「バイタル パルプ セラピー(VPT)」42歳 女性

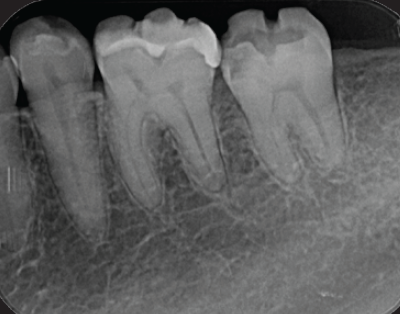

定期検診でメンテナンス中の状態で、プラークコントロールは良好であったが、左下7番にカリエスが進行し歯髄症状を主訴に来院(図4)。

残存歯は全て生活歯。前歯部開咬症例で荷重過多のためエナメル質にクラックが入り、そのクラックにプラークが浸潤しカリエスに罹患したと考える(図5)。

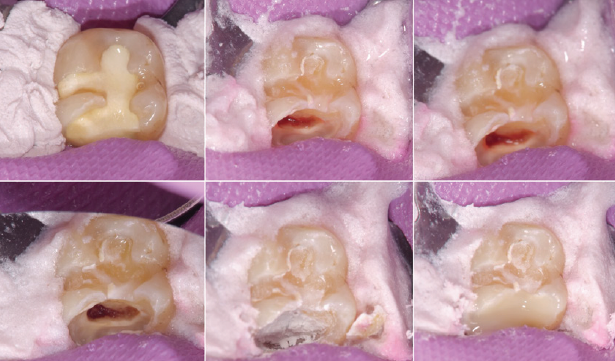

後方臼歯の力のコントロールが困難であるため、極力現状を維持できるような治療計画を立案した。防湿下で齲蝕検知液が染まる歯質を完全に除去する。露髄した状態をマイクロスコープ下で確認し歯髄の表面に毛細血管が存在し、血流があるか確認し、歯髄が壊死していないことを確認。次亜塩素酸ナトリウムを浸した綿球を露髄面に置き、2分間で止血、消毒を行う。完全止血を確認後、MTAセメントをペースト状にして充填。その上をCRで履層(図6)。修復は極力エナメル質の硬度に近似した材質を選択し、保存療法を行なった(図7)。

術後7年経過、露髄した髄角部には、デンティンブリッジが形成されMTAセメントと歯髄の間に硬組織が認められる(図8)術直後と7年後の比較)。口腔内の状態は多少の咬耗は認めるが、ナイトガードを使用することでパラファンクションに対応しながらメンテナンス継続中。

(図4)透過像が髄角付近まで拡がっていることが確認できる

(図5)前歯部開口状態で側方運動時に咬合干渉を認める

<バイタルパルプセラピー>

(図6)齲蝕検知液を用いて完全に軟化象牙質を除去し、

歯髄の表面に毛細血管が存在することを確認

次亜塩素酸ナトリウムを浸した綿球で止血し、MTAセメントを用い直接覆髄を行う

MTAセメントの上をコンポジットレジンにて履層

(図7)二ケイ酸リチウムガラスセラミックにて修復

<術後7年経過>

(図8)近心髄角付近に新たに形成された象牙質様の硬組織を示す不透過像を認める

2024/11/23 2017/11/9

「抜髄症例」56歳 男性

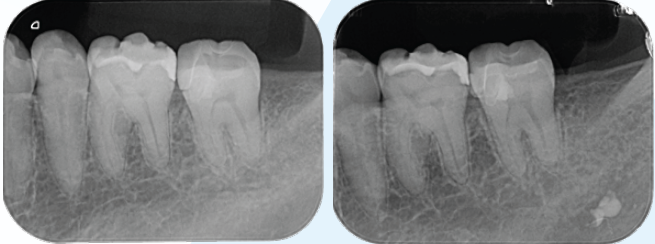

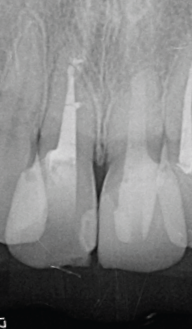

右下6番カリエスが進行し、遠心根根尖部周囲に透過像を認める(図9)。歯髄生活反応(―)

解剖学的形態は複雑な形態で湾曲度も強い。根管口付近の規制を除去してグライドパスを行い、根尖部に適度の抵抗形態を与えるためテーパー形成をニッケルチタンファイルを用いて根管拡大・形成を行った。MTAシーラーを併用しガッタパーチャを用いて根管充填を行った(図10)。

(図9)右下6番はカリエスが進行し、歯髄壊疽から遠心根根尖部に透過像を認める

歯髄腔は狭窄し近心根は複雑な湾曲を呈する

(図10)根管口付近の歯質を処理し、器具が歯軸に対して出来るだけ平行に挿入できるように

修正形成し根管処置を完了した

湾曲根管においてもトランスポーテーションすることなく、

本来の根管の形態を極力維持することができた

「慢性根尖性歯周組織炎に対して再治療を行なった症例」28歳 女性

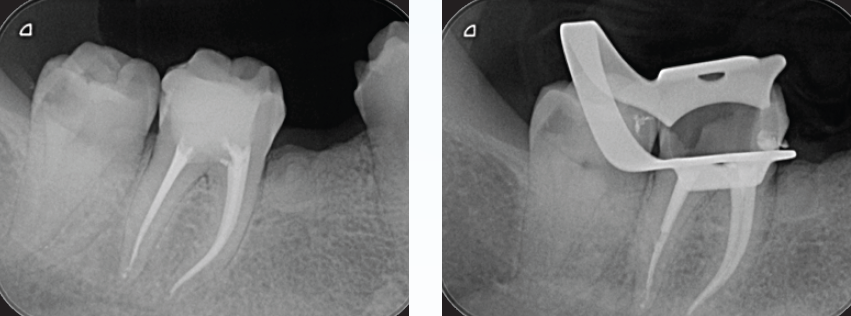

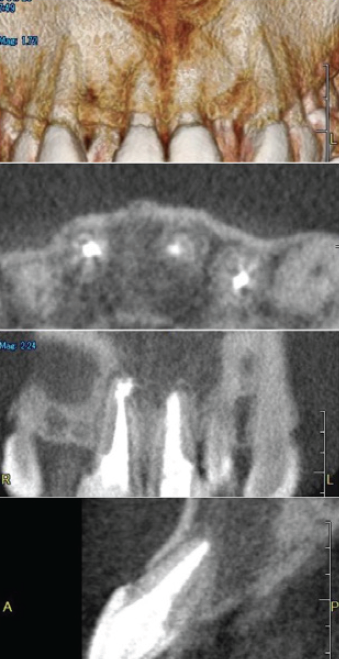

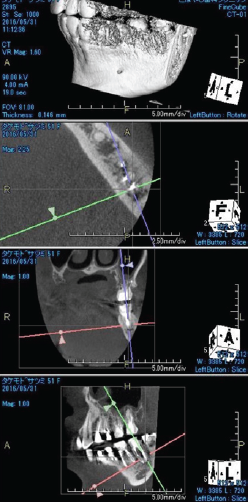

術前のレントゲン像とCBCT像(図11・12)元々根尖部が吸収し大きな根尖病変を有する症例。

CBCTでは唇側皮質骨が広範囲に渡って吸収している。歯根が短く歯冠:歯根比が悪い状態。

外科的歯内療法のアプローチも考えられるが、歯冠:歯根比を考慮し非外科的歯内療法のアプローチを選択。根尖部のゲージングは#100を示した。作業長1ミリアンダーに抵抗形態を付与し、根管充填材が根尖外に漏出することを避ける。MTAセメント(PRO ROOT ®️)にて根管充填を行う(図13)。

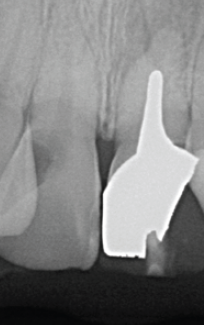

術後5年経過、根尖周囲の透過像も軽減し、CBCT像では喪失していた唇側の皮質骨の再生が認められる(図14・15)。

(図11)右上1番は歯髄描壊疸

左上1番大きな骨欠損を伴う慢性根尖性歯周組織炎を呈する

(図12)左上1番の根尖部付近の骨はCBCT上で

唇側皮質根も含め大きく欠損していることが確認できる

(図13)右上1番は根尖開口部をMTAシーラーと

ウォームガッタパーチャにて封鎖に務める左上1番は抵抗形態を付与し

MTA製剤が極力根尖外に漏出しないように注意しながら充填を行なった

<術後5年後のレントゲン像とCBCT像>

左上1番の根尖周囲の歯周組織も再生が認められ、

右上1番の根尖部歯周組織も安定している

(図14)

(図15)

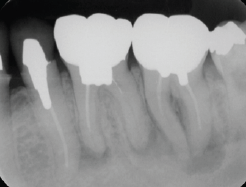

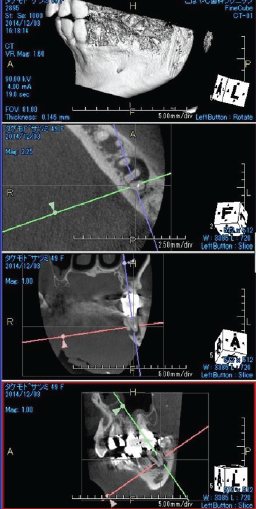

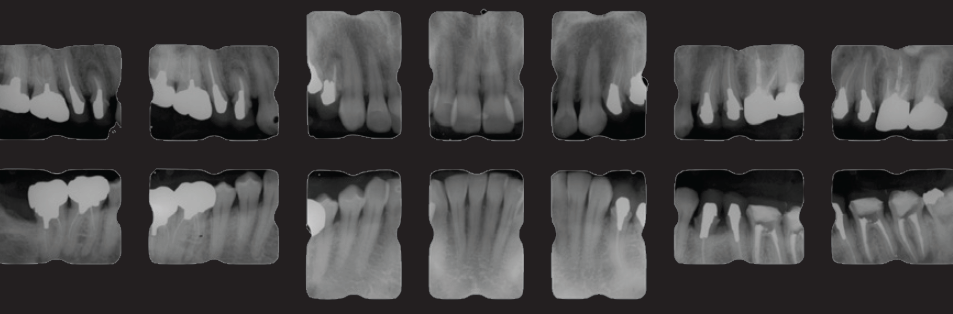

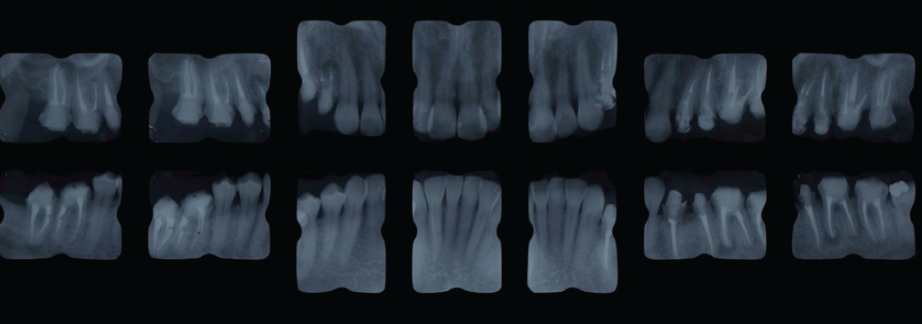

「臼歯部に限局して失活歯が存在し、多発性の根尖病変が認められる症例」

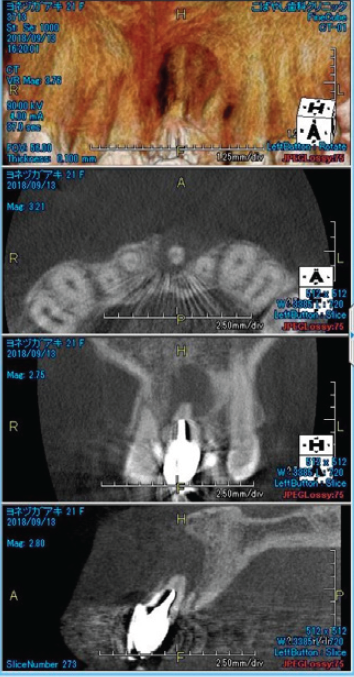

左下大臼歯部の急性炎症を主訴に来院(図16・17・18)。

緊急処置を行い、基礎資料を収集し問題点を抽出し、総合診断治療計画を立案し、患者に説明した。臼歯部に歯科治療が繰り返されている原因の一つに咬頭嵌合位が安定せず、咬合干渉が認められる病的咬合が挙げられる(図19)。臼歯部に応力が集中し、補綴装置やセメントが安定せず歯冠部からの漏洩によって根管内が感染していることも予測できる。包括的な見地から、咬合治療を行うために矯正治療の必要性を説明し承諾を得た。

矯正的診断は上下顎骨劣成長と骨格性開咬を伴うAngleⅡ級症例。矯正治療の目的は前歯の叢生の改善と適正な被蓋関係の確立。治療計画は上顎両側第一小臼歯を抜歯し、上顎前歯の叢生の改善と下顎両側第二小臼歯を抜歯し、下顎両側大臼歯を近心移動し、咬合高径を調整し前歯部の被蓋関係を改善する。初期治療にて炎症のコントロール、主に感染根管の再治療を行い(図20)、矯正治療に入る(図21)。矯正治療により歯のポジションが改善した後、プロビジョナルレストレーションにてリハビリテーションを検証し(図22)、最終補綴処置を行う(図23)。臼歯部の環境が改善された事で、臼歯への力の集中による失活歯の歯根破折の可能性の減少と根尖周囲の歯周組織の安定を確立できた。

<術前左下6・7のレントゲン像>

主訴の歯であり、根尖部に広範囲に渡って透過像を認める

歯質は十分に保存されていることが予測される

(図16)

<左下6・7術前CBCT像>

根尖周囲の骨欠損が著明で舌側皮質骨の開窓も予測される

(図17)

<左下6・7術後CBCT像>

術前のCBCT像と比較して

根尖部周囲組織の再生が確認でき、

歯の保存は可能と判断した

(図18)

<緊急処置後、初期治療前の口腔内写真と14枚法>

歯周病の程度は軽度。前歯部開口咬合状態を呈し、

既往歴はほぼ臼歯部に集中している

口腔内の傾向から臼歯に過度な負担があり、

さまざまな病態に至っていると推測する

(図19-1)

(図19-2)

<臼歯部の感染根管治療終了後の14枚法>

(図20)

術前には数歯に根尖病変を疑う透過像が確認できたが

術後改善傾向にあることが確認できる

<矯正治療担当 古谷 直樹先生>

(図21)

咬合治療によって臼歯に過度な負担がかからないように

治療咬合を付与するための準備として全顎的矯正治療を行う

< 動的矯正終了時口腔内写真>

(図22)

前歯部にも嵌合が見られ、ミューチュアリー・プロテクテッド・オクリュージョンが

可能な口腔内に環境改善出来たことを確認

顎位安定のため適正なオクルーザルストップ付与が可能な

プロビジョナル・レストレーションを装着する

(図23) 最終補綴装置装着時

プロビジョナル・レストレーション装着期間に

得られた情報を基に最終補綴装置を作成

今回は根管処置を行う前に必要な診査診断の必要性と包括的歯科治療における歯髄・根管処置について総論として解説した。次回からは各論のテーマとして生活歯髄保存療法、根管処置、包括的にアプローチしたエンドの再治療という項目について、臨床症例を挙げて解説したいと思う。

~筆者プロフィール~

小林 実

<略歴>

◎平成6年 大阪歯科大学卒業

◎東大阪 本多正明先生 師事

◎京都 山田國晶先生 師事

◎平成07年 京都 山田歯科医院 勤務

◎平成08年 新大阪 ミナミ歯科クリニック 勤務

◎平成12年 東大阪 りょうき歯科クリニック 勤務

◎平成17年9月 大阪市北区にて こばやし歯科クリニック開業

現在に至る

<所属・資格>

◎日本臨床歯科医学会 大阪支部 相談役

◎日本臨床歯科医学会 指導医

◎大阪SJCDベーシックコース コースディレクター

◎大阪SJCDエンドコース、マイクロエンドコース、インストラクター

◎日本歯内療法学会 専門医

◎日本顕微鏡歯科学会 評議員

◎日本審美歯科協会 会員