第3回 歯周組織再生療法とリグロス®

最近、メディアなどで再生治療の話題をよく目にするようになったと感じる。歯科界も例外ではなく、歯髄再生治療の実用化や世界初「歯生え薬」の治験など、多くの再生治療に関する研究が行われている。また、歯周組織再生療法(以下、再生療法)は、歯の付着器官を再生させ、失われた支持組織を回復することを目的としている治療法であり、古くから先人たちによって多くの研究開発が行われ、治療技術の進歩や材料開発など目覚ましいものがある。その予知性は高まりつつあり、多くの歯科医師が手掛けるようになったものの、今なお高度な治療技術であることには変わりない。そのため、多くの歯科医師にとって再生治療は特別な治療法と思われがちであるが、歯周外科処置の一手法であり、前稿で示した歯周外科処置の延長線上にある治療法である。組織付着療法や切除療法を実践することで、歯周ポケットの減少や除去が達成され、天然歯周囲の環境改善につながる訳だが、骨の不整形を認める歯周疾患の場合、骨切除を行い骨形態の改善を図ることで、場合によっては根分岐部の露出を招き、また歯根露出による術後の知覚過敏症状を引き起こす可能性がある。ただ実際の臨床では、可能な限りそのような状態を招くことを回避したいと考えるのは当然のことである。そこで、天然歯をより良い状態で保存しつつ、また、臨床的に生じるそれらの問題を可能な限り回避する方法として、再生療法が存在する。歯周外科処置において歯槽骨を削除する切除療法と歯槽骨を作る再生療法はアプローチの仕方は大きく異なるが、いずれも目指すべきゴールは同じであり、平坦で連続した歯槽骨形態の獲得である。

繰り返しになるが、歯周治療において永続性のある治療結果を得るための目標は、清掃性の高い口腔内環境の確立であり、3mm以内にコントロールされた浅い歯肉溝と平坦に整えられた歯槽骨、さらには、十分な付着歯肉の存在する状態である。

今回は、これらの目標を達成するための一手法としての再生療法について理解を深めていただき、1本でも多くの天然歯を温存できるよう本稿を参考にしていただけたらと考える。

<生理的な骨形態を獲得する意義と再生療法の適応症>

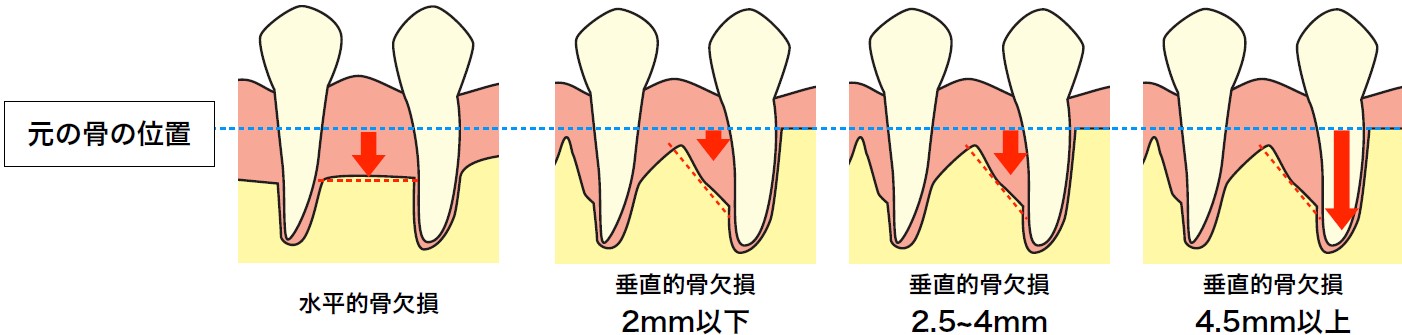

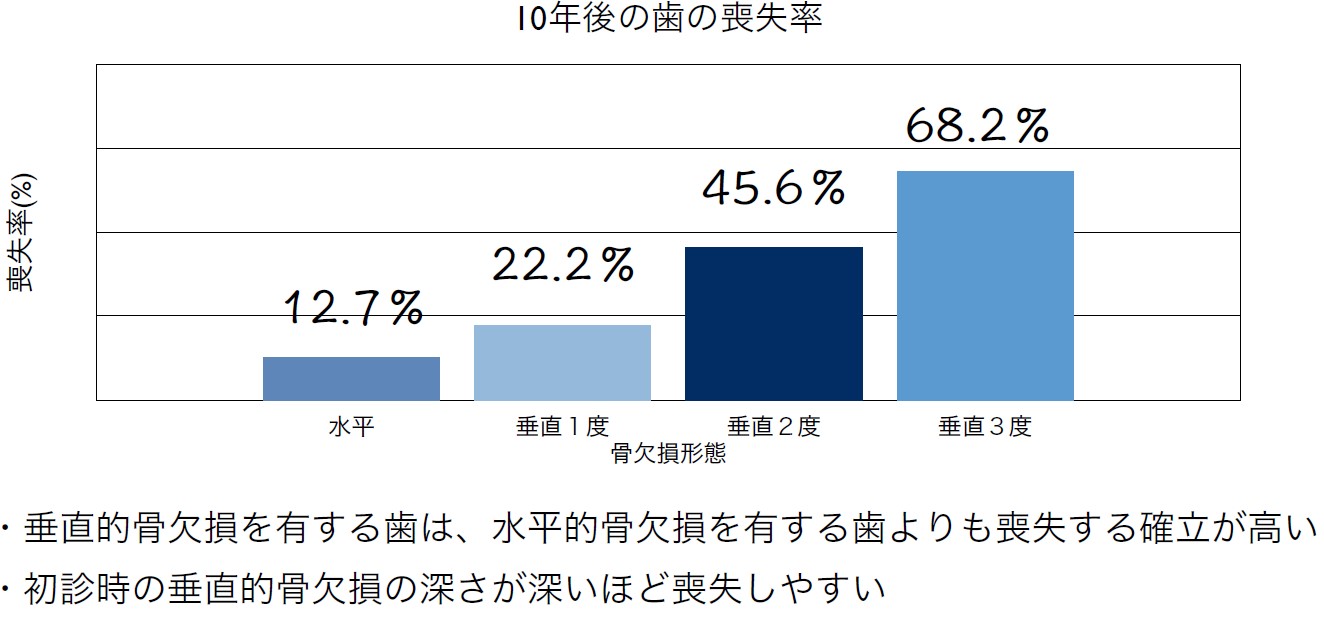

そもそも、なぜ平坦に整えられた生理的な骨形態を目指すのかについて改めて解説すると、(図1)に示すような、水平的および深さの異なる垂直的な骨欠損を有する歯に対し、系統立てた歯周治療を施さず放置した10年後の歯の喪失率を評価した研究報告がある。水平的・垂直的な骨吸収を伴う非生理的な骨形態は、歯の予後に影響を与え、特に垂直的な吸収は将来的な歯の喪失の危険因子となりうるとした。また、垂直的骨欠損の深さが深ければ深いほど、歯の喪失率が高くなり、より予後が悪くなるという結果から、歯槽骨形態を水平的にコントロールし生理的な形態に整えることの必要性を示した【表1】。

(図1)水平的・垂直的な骨吸収を有する歯の予後を比較検討(Papapanouら 1991)

【表1】骨欠損形態の違いによる10年後の歯の損失率(Papapanouら 1991)

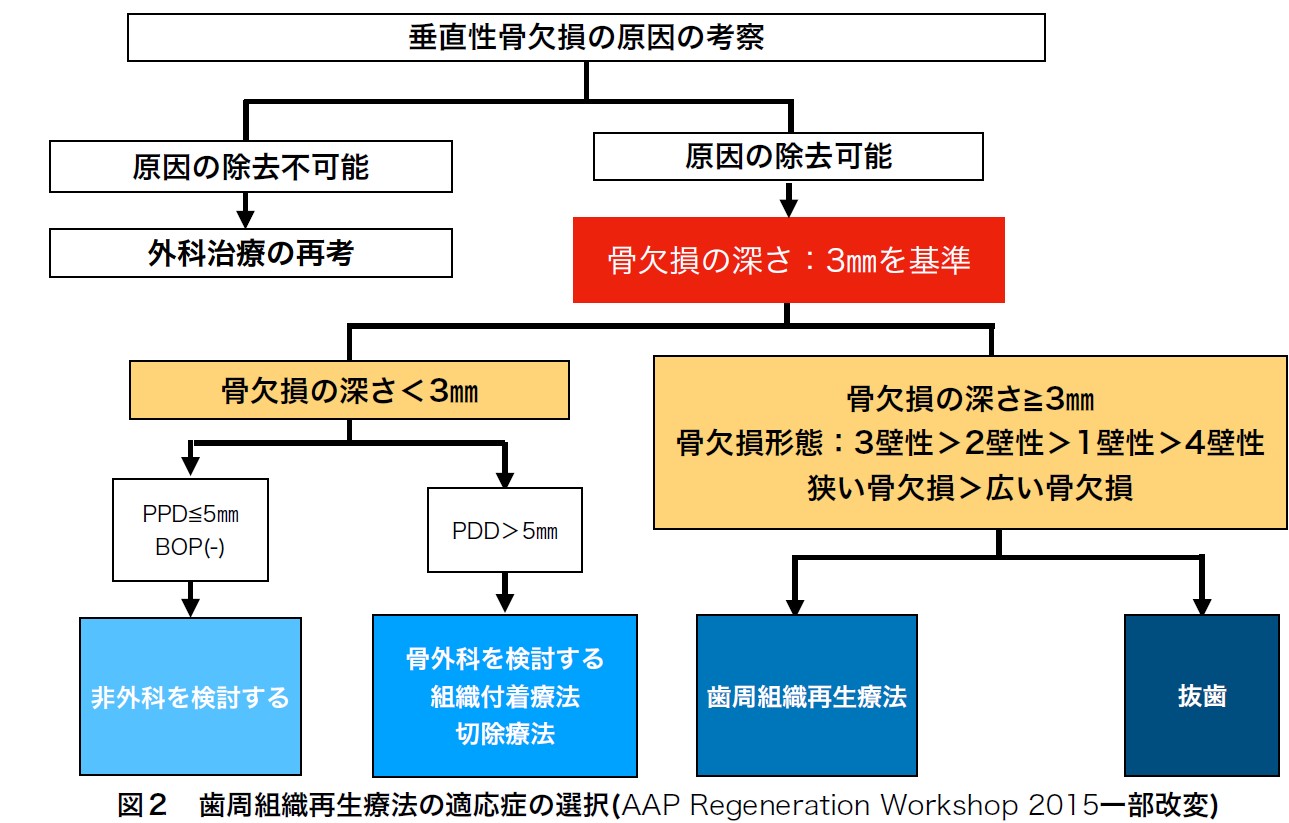

では、どのような骨欠損形態が再生療法の適応症となるのか。これまでの多くの研究開発によって少しずつ適応症の拡大が図られているものの、実際のところ適応症は限定的である。歯の位置関係や咬合の問題など骨欠損が生じた原因を考察し改善する必要があるが、そのうえで、骨欠損の深さが3mm以上の深くて狭い垂直性骨欠損、根分岐部病変においては2度までが適応とされている。一方で、非適応症は、垂直性骨欠損が生じた原因が除去困難な場合や、骨欠損形態の深さが3mm未満や1度の根分岐部病変など骨の段差が浅い場合には、非外科治療または切除療法の選択になる。また、3度の根分岐部病変など病変が進行している場合も、非適応となる。つまり、デンタルX線写真において、骨欠損の深さが3mmを基準に再生療法の適応の可否を検討し、さらに深さだけではなく、CBCTで3次元的に骨欠損形態を分析し、残存骨壁数や骨欠損の幅などを精査し、難易度を見極める必要がある(図2)。

<再生療法の過去から現在までの変遷>

再生療法は、過去から現在までさまざまな変遷を遂げてきており、歯科医師や患者は、先人たちが築き上げてきた歴史やまたその進歩に大きな恩恵を受けてきた。歯周組織の再生的アプローチは、古くは1920年代の骨移植術に始まり、1980年代初頭よりメンブレンを用いた組織再生誘導法(GTR法)が盛んに行われ、メンブレンと骨移植材の併用により良好な結果が得られている。また、1990年後半からエナメルマトリックスデリバティブ(EMD)の臨床応用が始まり、メンブレンテクニックから歯周組織関連細胞に対してシグナルとしての役目を持つ材料の使用や考え方にシフトしてきた。そして現在、組換え型ヒト塩基性線維芽細胞増殖因子(以下、FGF-2)に代表されるサイトカインや細胞シートに代表される細胞培養も注目度が高くなってきている。FGF-2は、リグロス®(以下、リグロス)として2016年より保険収載され、世界初の歯周組織再生医薬品として活用されている。これにより広く再生療法を提供でき、患者にも少ない負担で治療を受けていただくことが可能となり再生療法も身近な存在となってきた。

それでは最近、認知度も高く再生療法に多く用いられているリグロスがどのような薬剤なのか、またその臨床実感などを示していきたい。

<リグロスの作用機序とその臨床効果>

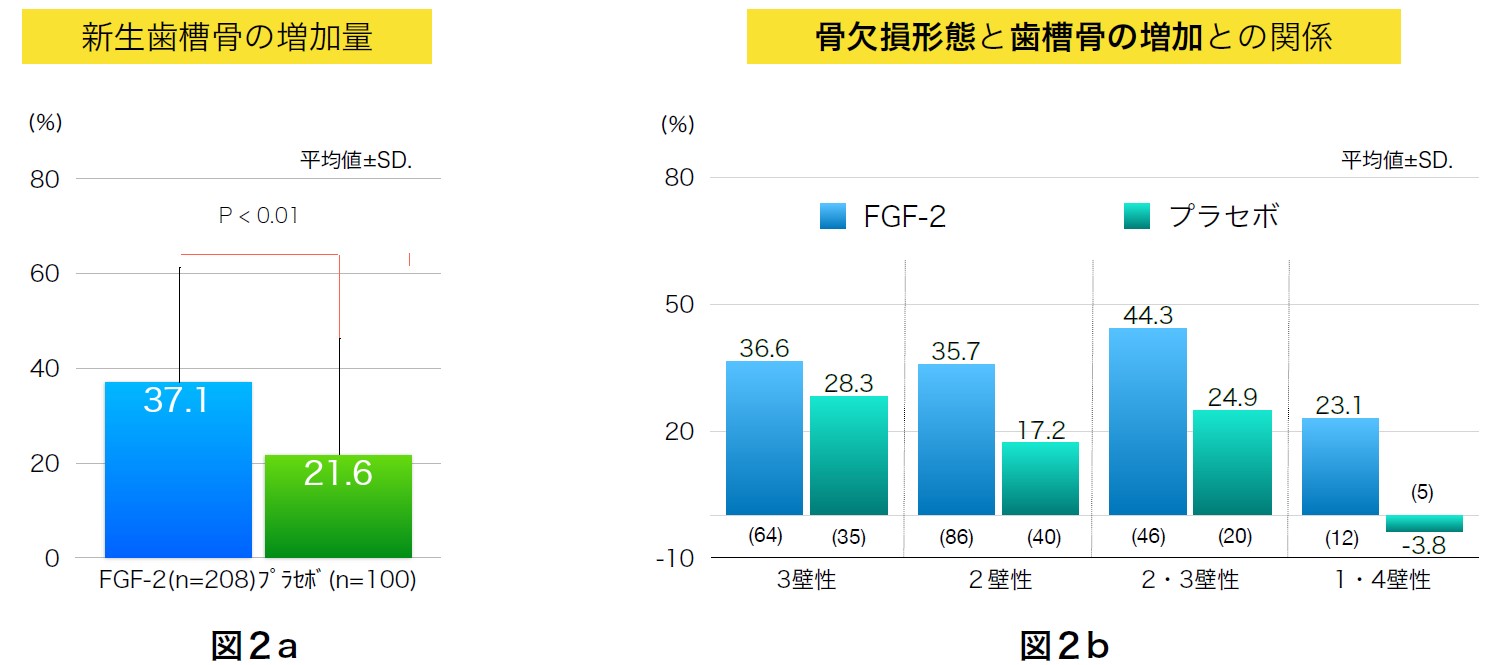

リグロスを骨欠損に作用させると、早期には上皮細胞の増殖を抑制して歯根膜細胞の増殖、遊走を促進し、後期にはFGF-2が消失することで歯根膜細胞の線維芽細胞、骨芽細胞、セメント芽細胞への分化を促し、細胞外基質の産生抑制と血管新生を行い、歯周組織の再生が起こると報告されている(図3)。また、その臨床効果についても、リグロスの開発段階である第三相試験のプラセボ対照比較試験で、投与後36週のクリニカルアタッチメントレベルの獲得において両群間で有意差を認めなかったが、新生歯槽骨の増加量においてリグロス群はプラセボ群に比較して有意に増加を認めた【表2a】。また、骨欠損形態の違いによる比較では、いずれの形態においてもリグロス群はプラセボ群を上回る歯槽骨の増加量を認め、特に3壁性や2壁性でより良い臨床成績が得られたと報告されている【表2b】。

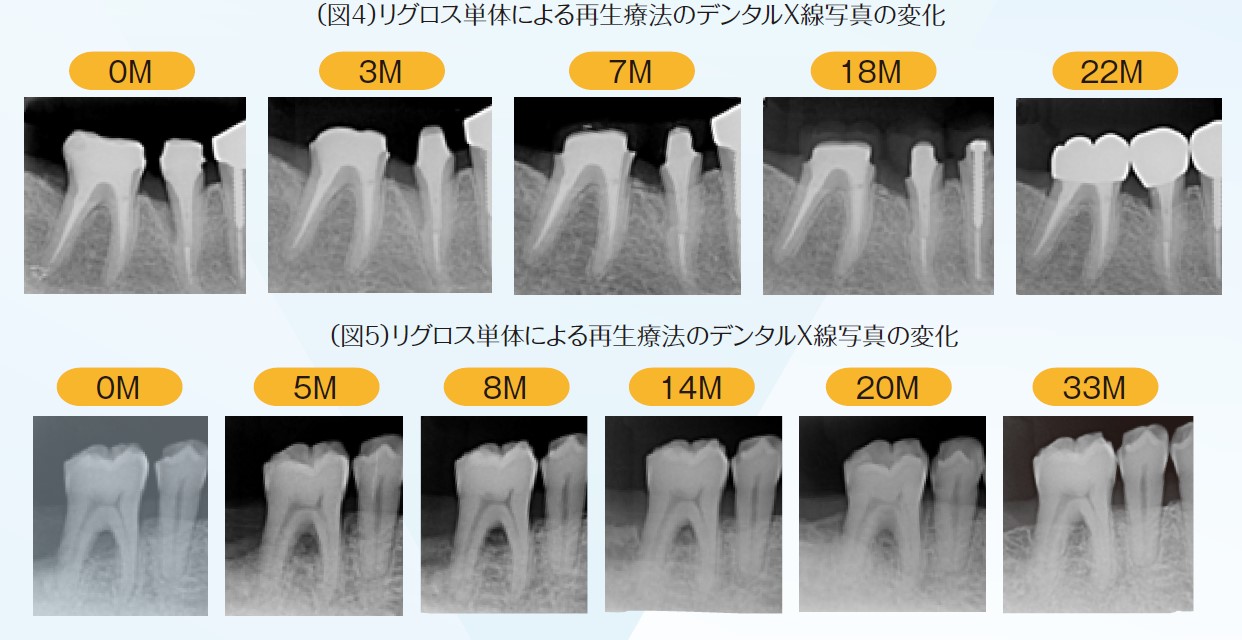

さらに、イヌを用いた動物実験では、3壁性歯周組織欠損モデルにおいて、欠損部周囲の歯根膜と歯槽骨からの間葉系細胞の増殖と遊走を確認し、歯根部だけでなく歯槽骨側からも骨再生が促進されたと報告されている。これらの報告からも、再生療法にリグロスを用いることで、特に硬組織の誘導が期待できることが理解できる。著者の臨床においても、(図4)に示す右下5番および6番の3mm以上の垂直性骨欠損に対し、オープンフラップにリグロスを併用したところ、デンタルX線写真の経時的な変化から、術後7ヶ月の時点でレントゲン的に不透過性の亢進が認められ、時間の経過とともに歯槽骨の緻密化が観察された。また、(図5)に示す根分岐部病変3度の大臼歯に対してもリグロスを用いたところ、完全閉鎖までは達成できていないものの根分岐部病変の縮小傾向が確認された。それと同時に、遠心根の垂直的な骨再生と付着の回復を得ることができた。

また、(図6a~c)に示すように自家歯牙移植に対しリグロスを応用したところ、移植窩に移植歯を適合させた際に頬側に歯槽骨の大きな裂開を認めたが、3年後のCBCTにて厚みのある歯槽骨の存在が確認できた。これらの臨床結果からも、硬組織誘導能の高さを感じる結果となった。

また、硬組織誘導に限らず、軟組織においても効果が期待できる報告がある。マウスを用いた動物実験で、FGF-2適用によりコラーゲンの成熟や創傷治癒、血管新生を促進し、肉芽の厚みを増加させるなどの結果を示した。そのような報告を参考にメタルタトゥーによる審美障害を訴えた患者に対し、リグロスを用いて対処を行った症例を示す(図7a,b)。結合組織移植で歯肉の厚みを増大させ、その後に上皮および結合組織内に入り込んでいる金属粉を上皮側から取り除く手法を用いた。厚みの確保が審美的な回復につながったと考えるが、予想以上に歯肉の厚みが増大した結果となり、軟組織へのリグロスの効果を実感できた症例でもあった。研究報告あるいは臨床結果の両面から、リグロスは、硬組織形成だけでなく軟組織の治癒にも有効に働き、再生療法に効果的に活用できる薬剤だと感じている。

今回は、再生療法の概要とリグロスの効果および臨床実感についてまとめた。誌面の関係で、再生療法に関する詳細な手技の解説は割愛するが、再生療法の適応症は限定的ではあるものの、再生療法に用いられるさまざまな手技やリグロスなどのマテリアルをうまく活用することで歯周疾患に罹患した多くの天然歯を温存することが可能になると考える。リグロスの登場と保険収載とともに、天然歯周囲の付着器官の再生はより身近な存在となり、日常臨床でもハードルが低く行えるようになってきている。広く国民の健康を考えれば、さらに多くの歯科医師が再生療法に興味を持ち、天然歯保存に努めていただけたらと考え、今回がそのきっかけになっていれば幸いに感じる。

第4回は、「再生療法の臨床」についてさらに詳しく解説する予定である。最終回となるが、再生療法に関してより理解を深める機会になればと考えている。

~筆者プロフィール~

大川歯科医院 大川敏夫

<略歴>

◎1998年 大阪歯科大学歯学部 卒業

◎1999年 医療法人 おくだ歯科医院 勤務

奥田裕司先生 師事

◎2012年 大川歯科医院 継承 / JADS ペリオコース 常任講師

<所属・資格>

◎元 東京歯科大学歯周病学講座 客員講師

◎日本歯周病学会 歯周病専門医

◎日本臨床歯周病学会 歯周病認定医

◎日本顎咬合学会 認定医

◎日本口腔インプラント学会 会員

◎アメリカ歯周病学会 会員

◎OJ正会員

◎K-Project会員

◎JSCO(JIADS STUDY CLUB OSAKA)会長

第1回WEBセミナーはこちらよりご視聴いただけます。

第2回WEBセミナーはこちらよりご視聴いただけます。

第3回WEBセミナーはこちらよりご視聴いただけます。

※ODCホームページの会員登録を済まされた組合員・賛助会員のみご視聴いただけます。