~ 一生に一度の撤退戦略 ~

歯科医院の売却の流れと方法

絶対に注意しべきポイント その1

はじめに

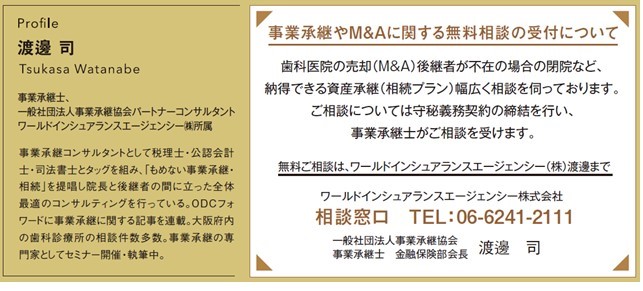

今回は歯科医院を売却(M&A)する流れと注意すべきポイントを解説して参ります。歯科医院・診療所では、院長の高齢化や後継者不在などの理由から、廃院ではなく第三者に承継売却を選択するケースが増えているのはご存じの通りです。しかし、歯科医院の売却の知っておくべき手順や準備を知らないで売却するのはリスクがあります。これまで大阪府内で実際にあった、相談事例をもとに売却までの流れをしっかりと理解して頂ける様に解説して参ります。歯科医院の売却のメリット

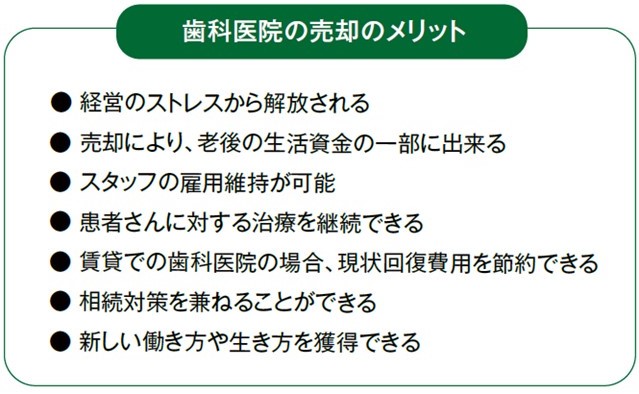

実際に売却が成約に至った、先生からの声をまとめるとメリットは下図の通りです。売却は、長年にわたり築き上げた歯科医院の目に見えない信用や設備等の資産を新しい経営者に引き継ぐことができることが歯科医院の売却です。また、売却を検討される先生方から「治療するのは好きだが、経営や採用などのマネジメントは疲れた!」という言葉を聞く機会も多く、売却後、顧客の引継ぎとしての期間も含め、1年程度、時間や曜日を決めて治療を行うなど、完全リタイヤに向けた新しいライフスタイルの準備ができるのもメリットのひとつではないでしょうか。「歯科医師としては生涯現役」と考えている先生は、歯科医院を売却の上、勤務医として勤務日数を減らし治療に専念するのも良いのではないでしょうか。

歯科医院の売却の形態

誰が買ってくれるのか?

image photo

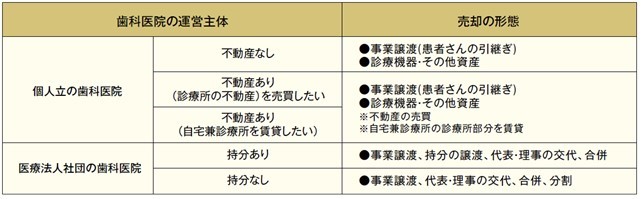

売却を検討する際に、自身の歯科診療所の形態や買い手先の形態によって、売買の方法や手続きが変わります。具体的な買い手のニーズは、「人口減少が見込まれるため別の場所で開業したい」「子供が歯科医師になったため、別院として開業したい」「歯科医院の規模を大きくしたい」など様々です。基本的には、個人でも法人でも、それぞれが合意できる条件であれば、事業譲渡契約書を結び売買は成立となります。

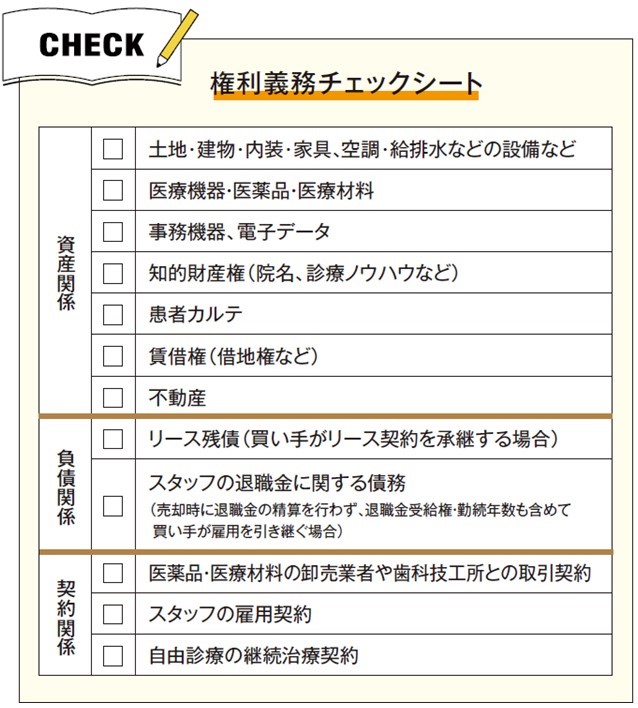

例えば、「個人立」の売買の場合は、事業譲渡となり、患者さんのレセプト、チェア・CTやレントゲンなどを含む機材など、事業を構成する権利義務すべて(有形・無形の資産、債権・債務、取引契約・雇用契約など)を買い手に譲渡するという事になります。しかし、債券・債務、契約などについては、相手方の同意を得なければ買い手に移転できません。

実際の事例では、駅前で開業している個人立の歯科医院で、医院の一部の土地が借地であったため、土地所有者との間で、借地契約の更新も土地の売買が出来ずあと一歩のところで破断となってしまいました。簡単に買い手さえ見つかれば売買できるものでなく、買い手側のニーズと合致する必要だけでなく、『事前に歯科医院の売却の事を理解し、権利や義務など様々な準備と整理をすること』が重要になります。医療法人である歯科医院の場合は、法人の種類や持分有り・無しなどによって、売却のスキームが異なりますので、適切な方法を選択する必要があります。

更に、医療法人の売却は医療法人が買い手となり、買い手側の規模拡大のニーズにより、成約する事例が多くあります。違う事例では、売り手である医療法人の持分を勤務する歯科医師が買い取るようなこともあります。

歯科医院の売却までの流れ

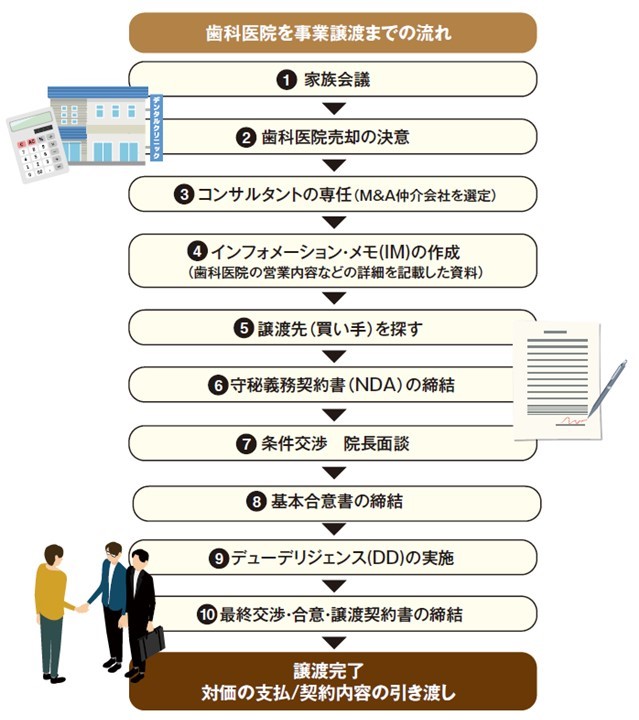

①家族会議歯科医院の事業譲渡は、売却に関して家族の合意が必要であると何度もお話してきました。いざ売却の段階になって、父親である先代の院長が反対した例や母親が猛反対して売却が出来なかった事例を見て参りました。実際に医療法人の売却にあたり、歯科医師の息子さんと喧嘩になり医院の売却に時間がかかり、売却価格が思った額より少額になった事例などがありますので、必ず家族との合意を得てください。

image photo

②歯科医院の売却の決意

院長自身の心の整理がつかないまま、M&A会社から送られてくるチラシを見て相談した事例では、買い手が現れてしまい、高額な売却額を提示されたが気持ちの整理がつかず売却を見送ったという話もあります。

誰でも初めての経験であり簡単に話は進みません。そんなことを防ぐためにも、院長先生の売却の決意から譲渡完了までは、最低1年程度の時間がかかるものとして、逆算して準備を始めてください。

③コンサルタントの専任(M&A仲介会社を選定)

事業譲渡は、買い手が見つかれば必ずしも契約が成立するわけではありません。個人立の歯科医院の売却は手続きも煩雑で、すべて院長先生本人が一人で行うには大変な作業です。

売却完了までスムーズに進めるには、歯科医院や医院のM&A実績が豊富なコンサルタントを探して、初期の段階からサポートしてもらうことをお勧めいたします。売却に向けた事前準備や診療中の院長先生の代わりに資料の作成や交渉を引き受けてもらうことができます。

④インフォメーション・メモ作成

この作成が歯科医院の売却に向けた第一歩になります。当初は簡易的な内容ですが、売り手となる歯科医院の業務内容や強み、ロケーションの良さ、院長先生の治療方針や自由診療比率など、歯科医院の実態を買い手に理解してもらうための資料となります。

⑤譲渡先を(買い手)を探す

複数のM&A会社が持っている買い手の情報の中から探すことになりますが、大学の先輩や後輩、出入り業者にそれとなく買い手がいないかヒアリングするもの良いと思います。歯科大の同級生の子供さんが開業する際に、買い手となりスムーズに売却できた事例もあります。そのためにも、インフォメーション・メモを作成し、歯科医院のセールスポイントを事前に作成しておくことで、買い手候補者を探すのにも役立ちます。

⑥守秘義務契約書の締結

具体的な候補者が現れたら、秘密保持契約書(NDA)を締結した後に話し合いに進みます。

交渉にあたっては、歯科医院の情報を開示しなければならないため、取引上、知り得る秘密情報を当事者(買い手先)以外に漏洩することがないよう必ず締結してください。 また、売り手側の歯科医院も情報管理はかなり慎重にしなければなりません。歯科医院スタッフをはじめ家族にも漏らさないという心構えが必要です。売却が破断になる事例がありますので、秘匿事項として取扱いください。

⑦条件交渉・院長面談

インフォメーション・メモにある条件を見て、買い手に購入の意思がある場合、院長対院長のトップ同士での面談と譲渡価格の交渉が行われます。できれば売り手側の院長先生は、相手の質問に答えるという聞き役に回ってください。失敗する事例として、一方的に院長先生の希望ばかりを話すことで、破断になるケースを沢山見てきました。どんな条件で買いたいのか、どんな治療や経営を希望しているのか程度の質問は構いませんが、踏み込んだ質問は交渉を難しくするばかりと思ってください。

価格以外の希望がある場合には、詳細な条件(スタッフの継続雇用・売却後の勤務希望や不動産がある場合の条件の交渉)などの具体的な内容は、主にコンサルタントやM&A仲介会社を通じての交渉が通常となります。

⑧基本合意書の締結

基本合意書とは、譲渡契約書のような法的拘束力はなく、現時点で合意した条件等の内容をまとめた書類になります。

お互いの条件と認識合わせを目的としていますので、基本合意書の締結後にどちらかが契約を断ったとしても、違約金などが発生することはありません。

⑨デューデリジェンス(DD)の実施

デューデリジェンス(以下DDに省略)とは、買い手先が主導で、歯科医院の価値や経営内容・労務面・権利内容などを調査する非常に重要な工程になります。そのため、売り手として過去の申告書類や雇用契約書・給与台帳・リース契約書・不動産賃貸契約書などの書類提出を求められます。

⑩最終交渉・合意・譲渡契約書の締結

デューデリジェンス(DD)の実施後、お互いに最終合意に至った場合は譲渡契約書の締結を行い、その後、買い手が院長先生に対価を支払い、譲渡を実行します。またDDを実施後は、最終交渉、合意、譲渡契約書の締結という流れになりますが、譲渡契約書の締結後に契約を断ると違約金等が発生しますので、条件は第三者(コンサルタントや弁護士など)にしっかり確認後に契約することをお勧めいたします。

image photo

歯科医院の売却の注意点

失敗しないための8つのポイント

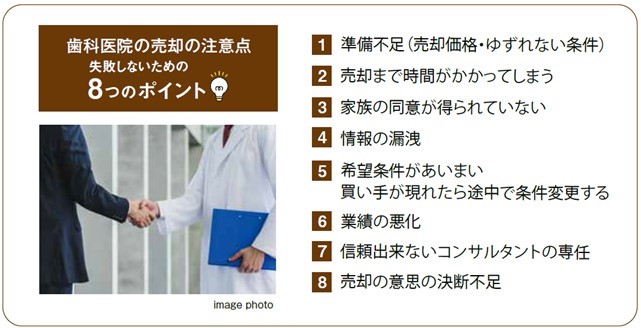

今回は今回は、歯科医院の売却の流れや手続きなど基本的な事について、大阪府内での事例をもとに解説させて頂きました。歯科医院の売却は、経営が悪化してからや体調不良により売却を検討する院長先生が多いのも事実です。しかし歯科医院の売却は、買い手が現れても売却が不調に終わってしまう原因として、8つの項目(下図)になります。

歯科医院の売却は、健康面や経営余力があり準備に十分な時間を費やせるうちに行動を開始したほうが、売却の可能性が広がり納得のできる売却となります。実際にご相談いただく院長先生は80代、70代後半の先生も多くいらっしゃいますが、年齢ではなく、数年の時間をかけて売却に向けた準備をされた院長先生は売却できる可能性が広がります。

まとめ

治療を継続しながらの歯科医院の売却・事業譲渡は、譲渡先の選定、交渉、契約などに専門的な知識が必要なため、院長先生が一人ですべてを行うのは現実的ではありません。歯科医院の売却では、個人立・医療法人それぞれの違いに応じた対応が求められます。売却価格に関して今回は解説していませんが、次回は「成約事例」や「トラブル事例」「希望額はどうやって決まるのか?」などを交えて解説します。