「人生100年時代」において より高いQOLを得るために

口腔内環境をより予知性の高い状態で維持するには何が必要かを再考する

第2回 歯髄保存について再考する①

長期にわたり口腔内の機能を良好な状態で維持していくために、一つの大きな課題となるのが欠損歯列のコントロールであると考える。欠損歯列に対してはブリッジ、可撤式義歯もしくはインプラントなどのさまざまな方法によって対応できる現在ではあるが、欠損歯が多くなると、残存歯に掛かる負担は必然と増加する。結果、口腔内の機能をコントロールすることも難易度が増加する。高齢社会に向けて、永久歯を長期において保存するためにさまざまな取り組みが行われてきた。8020運動もその一つであった。

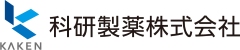

しかしながら2018年の8020推進財団による永久歯の抜歯原因調査によると、抜歯の2大原因は依然としてう蝕と歯周病であり、それに続く原因として挙げられている歯根破折は2005年は11.4%であったのが、2018年には17.8%に増加している(図1)。

(図1)抜歯の主要因

う蝕と歯周病が約2/3を占めて、その次の要因が歯根破折になる

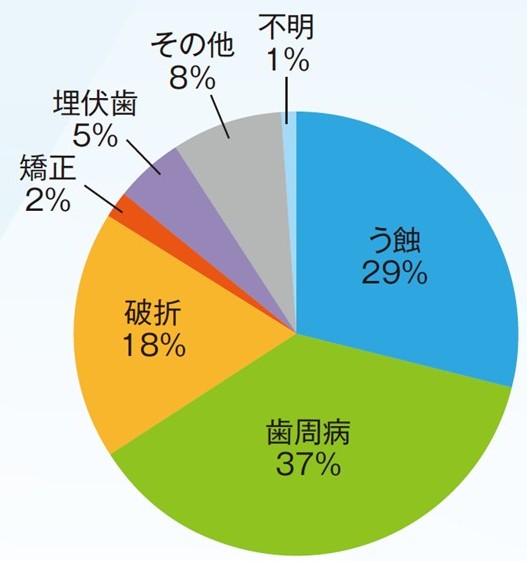

また、抜歯となった歯の歯髄の状態の分析では、有髄歯が36.0%、無髄歯が62.7%であり、歯髄保存が歯の維持に関わっていることが示されている(図2)。

(図2)抜歯主原因の歯髄の状態別比較

有髄歯ではほとんど見られない破折が無髄歯の場合は1/4を占める

8020推進財団、第2回永久歯の抜歯原因調査報告書2018.P25より引用

さらに長期の臨床研究により、定期的な予防プログラムを受けていた患者においては、う蝕と歯周病はおおむね予防できる疾患であることが示されており、そのような患者では歯根破折が抜歯の主たる原因であったとの報告がある。しかも歯根破折は圧倒的に高頻度に発生していることから、歯髄保護が長期の歯の保存のためにきわめて重要であることは明らかである。

今回、歯髄疾患において、「抜髄」か「歯髄保存」かの選択において何を基準に決定すべきかを考えてみたい。

歯髄組織とは

歯髄保存療法を行うためには、歯髄という組織を十分に理解することが重要である。発生学的にも象牙質と歯髄は密接な関係をもっており、機能的にも同一の組織であり、一緒に考えるべきであると提案され、現在では「象牙質―歯髄複合体」と考えられている。つまり歯髄は、①歯髄を取り巻く象牙質を形成し、②脈管のない象牙質へ栄養を供給し、③神経を伴って象牙質に感覚を与え、④必要に応じて新しい象牙質を形成し修復する。歯髄のこれらの典型的機能のすべては象牙質と関連している。

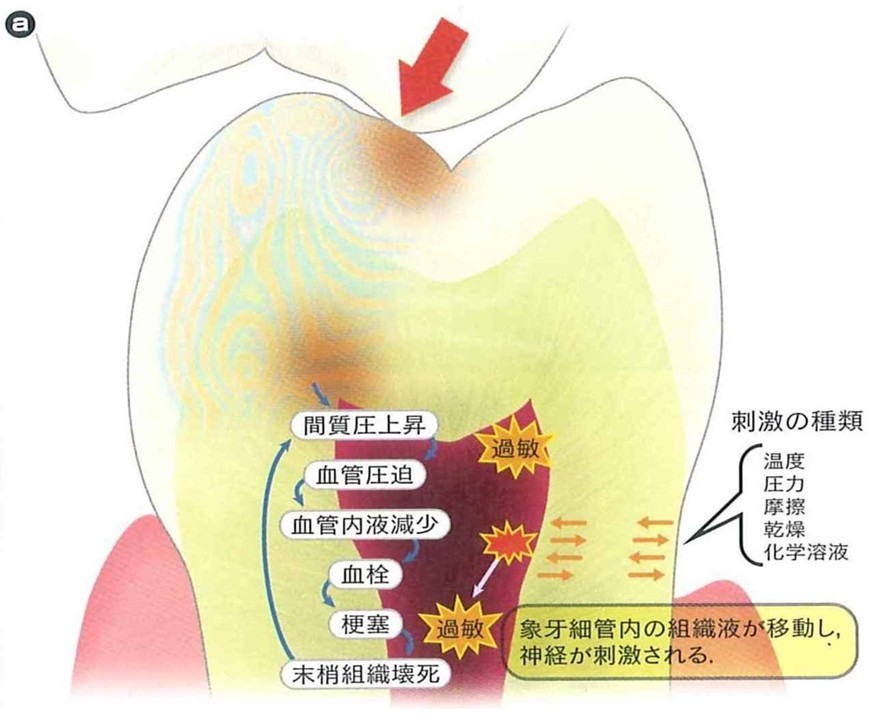

よって、う蝕により象牙質が細菌感染を起こせば、必然的に歯髄もその影響を受ける。しかしながら、細菌感染がなくても、咬合面に加わった力の応力が集中する付近の歯髄は炎症を起こす。例えば足の捻挫の炎症は外傷であり細菌感染ではないように、力によっても炎症性の反応が起きる。歯髄は硬組織に囲まれているため、滲出により腫脹した組織は、圧迫され間質圧が高まることとなる。高まった間質圧は正常な神経や血管を圧迫し、ドミノ倒しのごとく(図3)に示すように連続性に歯髄に影響を及ぼすようになる。

(図3)

(宮地建夫、下野正基、鈴木尚、北川原健、讀肇彦。座談会/力を読む(上)、補綴臨床。1998:31(1):19-74より引用改変

歯髄炎の臨床症状のほとんどが細菌感染による炎症反応であり、よって歯髄保存療法においては細菌感染に対する象牙質への処置と、細菌感染に反応する歯髄に対する処置が必要と考える。

細菌感染により炎症反応を呈した歯髄の血管は大きく変化する。その時期によって大きく変化し、歯髄の成熟(加齢)に伴って、静脈系血管が消失することは臨床的にも大きな意味がある。炎症時、血管透過性亢進に引き続いて、血管から炎症性細胞浸潤が起こるが、その場所は細静脈の部位である。炎症に伴う血管反応は一種の生体防御機構と考えることができるので、歯髄の防御機構は成熟(加齢)に伴って減衰していると言える。組織修復後の観点からも、局所に蓄積した炎症性物質や壊死組織などの排除の際にも細静脈は中心的役割を果たす。しかし、加齢に伴って静脈系血管が喪失されると十分な異物排除機転が働かない。このことから、若年者の歯髄に比べると、高齢者の歯髄では防御機構が劣り、修復機能も十分とは言えない。

バイタリティーが低下した歯髄は、治癒する確率が低下し壊死に陥る。う蝕を除去している段階で露髄した場合、その歯髄の状態を診査し、診断することが重要である。マイクロスコープを用いた拡大視野下で、徹底した感染歯質除去を行い露髄面を観察する。歯髄が壊死状態であると歯髄にエアーをかけると容易に象牙質から剥がれる状態になる。出血が認められても歯髄そのものが虚血状態であれば毛細血管の確認もできない場合、壊死状態である確率が高い。その場合、直接覆髄から部分断髄に処置を変更する必要がある。

生活歯髄保存療法(Vital pulp therapy V.P.T)

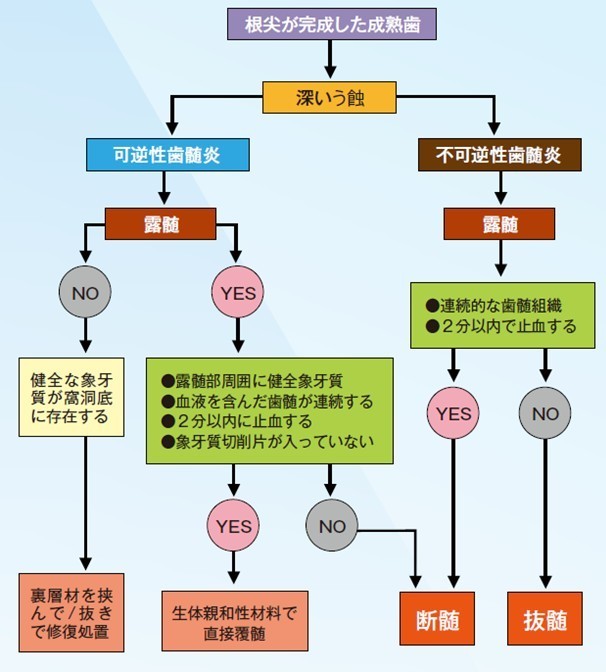

【手順】問診→視診→レントゲンによる画像診断

歯髄の診査・検査項目は温度診、歯髄電気診などが挙げられるが、どの検査も100%の診断が出るわけではなく、最終的には歯髄の状態を実際に確認しての確定的診断となる。生活歯髄保存療法には、マイクロスコープを用いての処置が必須である。その理由としては、拡大視野下での、う蝕検知液を用いて徹底したう蝕除去と、歯髄の状態の確認において毛細血管の状態が生活歯髄保存療法の合否を左右するからである。(図4参照)

(図4) Dr.Ricucci フローチャート

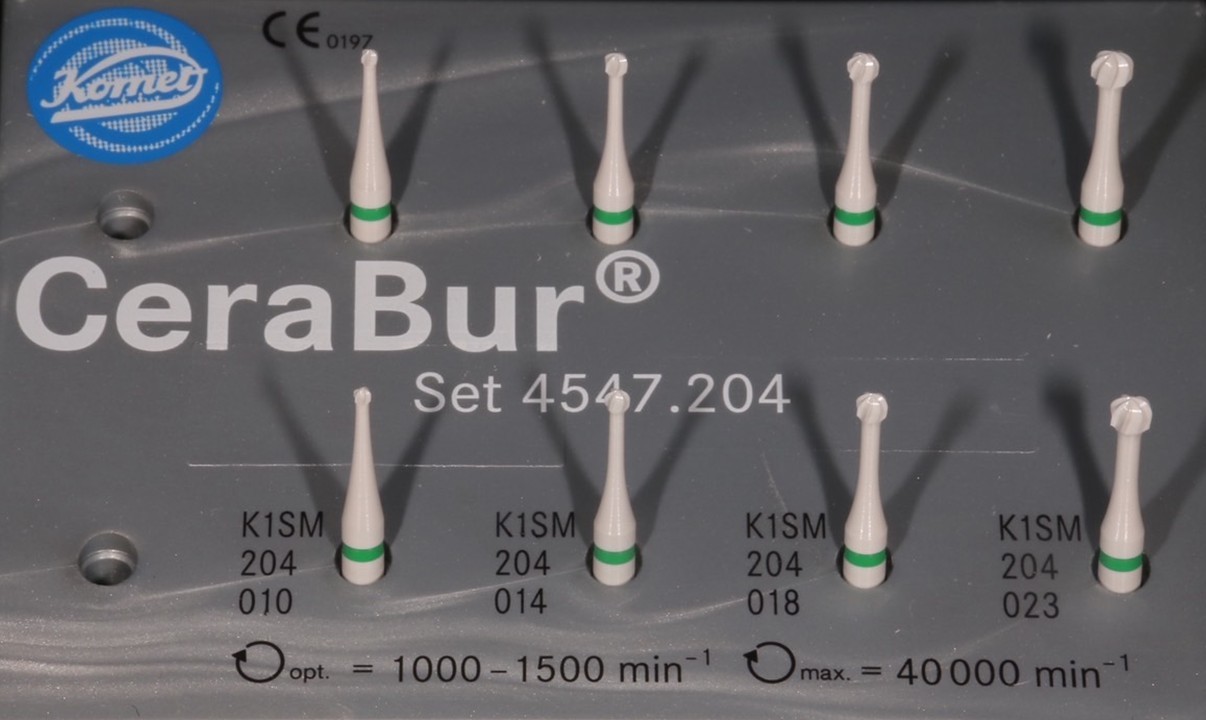

う蝕除去はラバーダム防湿下で必ず行う。除去においては、筆者はジルコニアのラウンドバー(図5)を推奨している。材質がセラミックであるため切削時の発熱が少なく無注水で削合が行えるし、切削感も鋭利に研がれたスプーンエキスカで切削した感覚に似ているからである。

(図5)コメット社 セラバー

切削感がスプーンエキスカベーターで削合する感覚に似ている。切削時発熱しにくいため低速回転であれば無注水で切削できる。

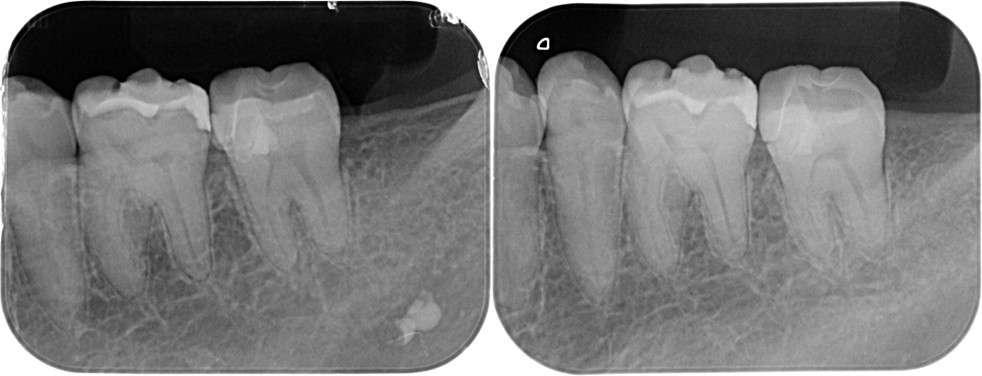

臨床例「直接覆髄法」を用いた一症例(図6)

術前レントゲン

髄角付近までう蝕が進行していることが確認できる

う蝕検知液を用いて徹底したう蝕除去を行った結果、露髄した場合、歯髄の観察に入る(図7)。

(図7)

軟化牙質を徹底的に除去した結果、近心髄角部が完全に露髄した状態

強拡大化で歯髄を確認して毛細血管に血流があることを確認

正常な歯髄状態が保たれていると診断されれば、直接覆髄処置を行う。歯髄からの出血が認められれば、次亜塩素酸ナトリウムを用いて止血を行う。次亜塩素酸ナトリウムを浸した綿球を露髄面に2分間置いて止血させる。次亜塩素酸ナトリウムを2分間作用させた後、オキシドール(H2O2)を用いて中和する。止血するまでこの操作を最大5回まで繰り返す(1〜5回)。もし5回の操作で止血しない場合は断髄処置に変更する。この症例はこの作業で止血を確認した(図8)。

(図8)

次亜塩素酸ナトリウムと過酸化水素で止血させ、露髄面に感染牙質がないことを確認

MTAの世界的権威のDr. George Bogen.は、生活歯髄療法を成功させるためポイントとして、「歯髄組織から細菌や細菌毒素を排除すること」「完全に止血すること」「処置中歯髄に細菌感染が起こらないよう細心の注意をする」「止血には次亜塩素酸ナトリウム溶液を使う」「細菌の侵入を防御するための修復処置は早めに行う」を提言しており、止血に消毒のために次亜塩素酸ナトリウムを使用することを推奨している。止血が完了すれば覆髄処置に入るが、材料としてMTAを用いる。MTAに関しては後述する(図9)。

(図9)

MTA(PRO ROOT ®️)を用いて直接覆髄を行う

MTA貼付後、CRを用いて裏層し(図10)、修復処置を行う(図11・12)。

(図10)CRにて裏層

(図11)修復状態 エナメル質に近い硬さの材質を選択した

(図12)術直後のレントゲン像

近心髄角に一部MTAと思われる不透過像を認める

術後7年以上経過して状態は安定している(図13)。

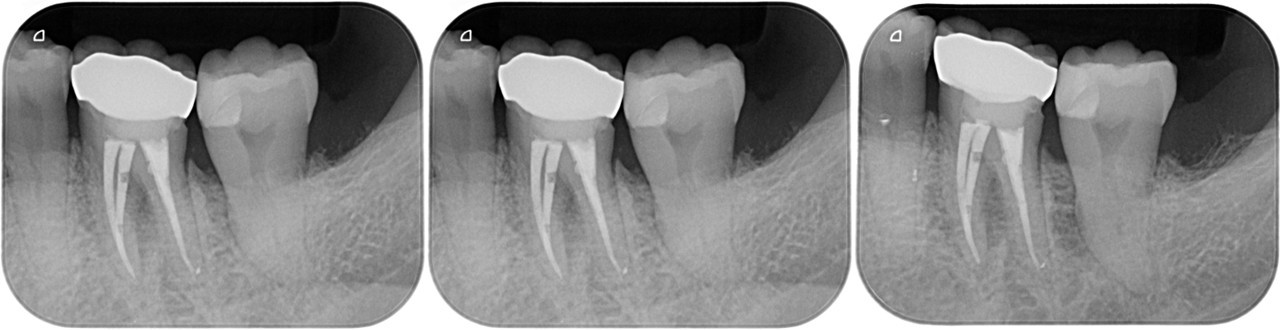

術後7年との比較 左:2017.11.09 右:2024.11.23

近心髄角付近にはデンチィンブリッジ形成による象牙質様の不透過像の生成が確認できる

(図14)VPT症例

露髄面の大きさは関係なく正常な歯髄が存在し、健全象牙質上にMTAのセメント層が3ミリ確保できれば良好な結果が得られる

(図15)術後5年経過

髄角付近にデンティンブリッジ形成による硬組織の生成が確認できる

左:2017.07.31 中:2017.07.31 右:2018.10.15

左:2018.10.29 中:2018.11.02 右:2019.02.14

左:2021.08.27 中:2021.08.27 右:2022.03.23

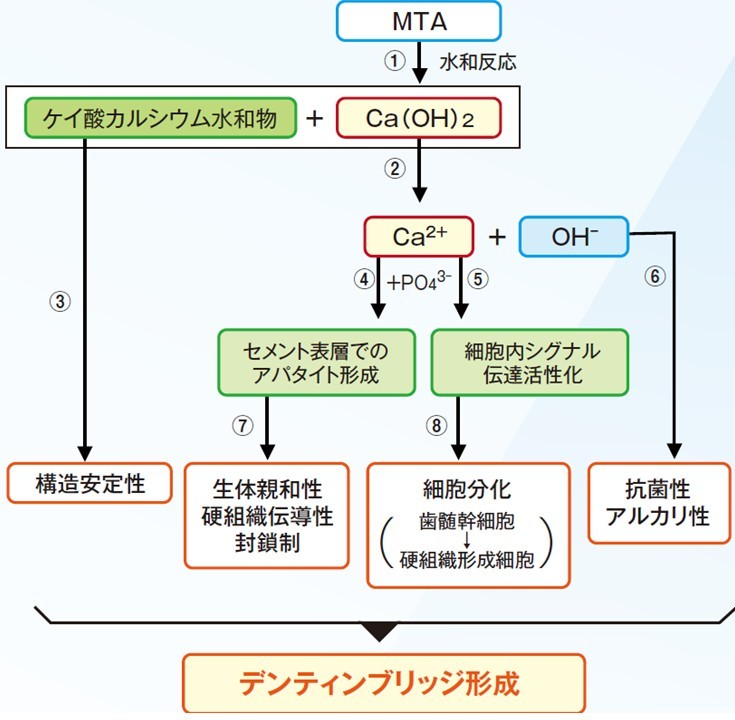

■MTAとは(図16)

Mineral trioxide aggregate(MTA)は、Dr.Mahmoud Torabinejadらにより開発され1998年にアメリカで発売された。その後世界的に急速に普及した。主成分はポルトランドセメント(約75wt%)で、造影剤として酸化ビスマス(Bi2O3)(20wt%)が含まれ、他に硫酸カルシウム二水和物または石膏(CaSO4・2H2O)が含まれる。

特徴として水、組織液、血液があっても硬化し、高い生体親和性を有する。そして反応の結果、ハイドロキシアパタイトを生成する(図17)。その効果は従来から使用されていた水酸化カルシウムより優れているという研究が現在では数多く発表されている。

近年になり従来のMTAよりも操作性等が改良されたバイオセラミック製剤が多数臨床で応用されており、硬化時間の違いや、粉・液タイプやペースト状のプレミックスタイプ等、使用目的や製品の臨床データを基に選択するようになっている。今後もバイオセラミックの開発は継続して行われることであろう。

(図16)MTA製品の一部

(図17)

MTA系セメントの生体機能性と生体反応

直接覆髄後のデンティンブリッジ形成への関与