「特別企画」ODC編集部

今、考える!シニア世代のための「住まい」とは?

【前編】 「シニア向け施設」の種類と特徴

人生100年時代を迎え︑住まいに求められるものも大きく変わろうとしています。これまで家族と賑やかに暮らしてきた住まいも、これからのシニア世代には安心と快適、そして自分らしさを大切にできる環境や施設を知ることが重要となってきています。

あなたが70代、80代になったとき、どんな住まいで暮らしたいと考えますか?静かな田舎でゆったりと?それとも利便性の高い都市部で?やはり将来の身体を考えるとシニア向け施設が安心?シニア向けの住まいには、高齢者向けに設計された住宅や、食事・介護などのサービス付き施設など、その種類は多彩です。

本記事の前編では、「シニア向け施設」の分類とその特徴について整理していきます。自分自身や大切な家族の未来を考える第一歩として、ぜひ参考にしてください。

さまざまなシニアのための住まい

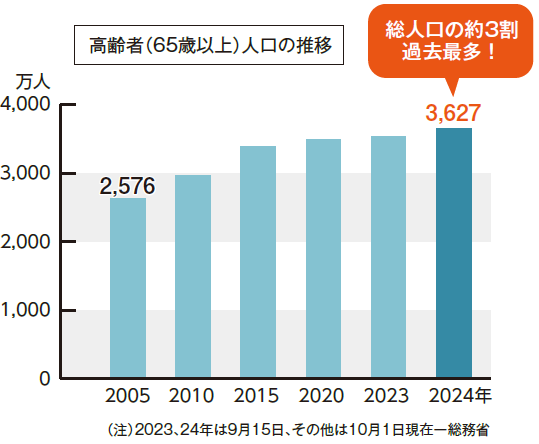

総務省の統計(2024年)によれば、日本の65歳以上の人口は3,600万人を超え、全人口の3割近くを占める時代に突入しています。高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯も増加する中、住宅事情の見直しは避けて通れない重要な課題となっています。

高齢化が急速に進む現代において、「住まい」はシニア世代の生活の質を大きく左右する重要な要素となっています。年齢を重ねるにつれて、身体の変化やライフスタイルの移行により、これまでの住宅では対応しきれない課題が見えてきます。

そこで最近注目されているのが、さまざまな『シニア向け施設』です。

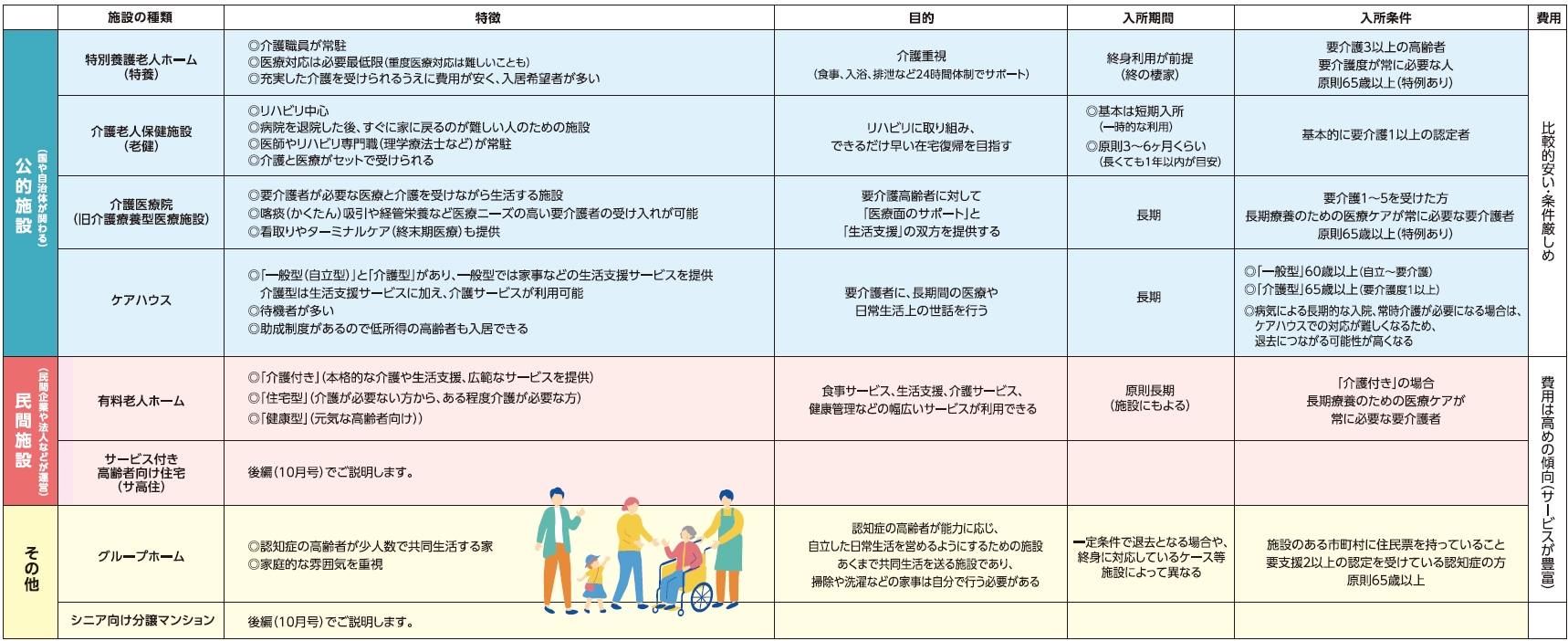

シニア向け施設といっても「公的施設」と「民間施設」があり、その中でもさまざまな種類に分かれています。年齢や要介護度などに応じて、入所できる施設、できない施設がある他、身体の状態が変化した場合に住みかえが必要になる施設もあります。シニア向け施設は「介護が必要になってから」と考える方が多いかもしれませんが、入居待ちのため数カ月以上かかったり、施設の条件によっては希望の施設に入居できない場合もあります。一方、元気なうちから入居できる施設もあるため、それぞれの特徴をしっかり把握し、実際に施設へ見学して検討することも大切でしょう。

シニア向け施設の分類と特徴

日本のシニア向け施設には「公的施設」と「民間施設」があろ、大きく分けると下記の表のようになります。ざっくりまとめると、「公的施設=基本的に費用が安い・条件厳しめ」、「民間施設=サービス豊富・費用は高めの傾向」という感じです。また、「自立重視型」か「介護重視型」かでも分けることができます。

例えば

●特養=「介護重視型」ずっと住む場所(終の棲家)

●老健=「自立重視型」リハビリして家に帰るまでの場所

というイメージです。ちなみに最近は、在宅復帰が難しい場合、「老健」に長く滞在される方も多くいらっしゃいます。

※施設によって条件等が異なります。

表の大きな画像はこちらをクリックください

<シニア向け施設を探す際の注意事項>

①本人の状態・ニーズを確認

●医療的ケアの必要性(胃ろう・点滴・吸引など)

●認知症の有無や程度

●リハピリの必要性

●家からの距離や面会のしやすさ

②入所条件を確認

●要介護度(特養は原則要介護3以上)

●施設によっては独自の基準あり(医療行為NGなど)

③待機期間を確認

●施設によっては待機者が多く、数ヶ月~数年かかる場合もある

④見学・問い合わせは必須

●雰囲気・職員の対応・清潔さなどをチェック

●食事・居室・共用スベ—スの様子も確認

●入所者の表情(穏やかか、元気かなど)

⑤費用を確認

●介護保険の自己負担(1~3割)+食費・居住費

●所得によって減免制度あり

⑥施設の運営主体をチェック

●社会福祉法人・医療法人・民間企業など

●法人の運営方針や実績も参考になる

⑦地域包括支援センターやケアマネジャーに相談

●自治体の窓口やケアマネジャーに相談することで、希望に合った施設を紹介してもらえる

●入所申込の書類作成もサポートしてくれる

その他のポイント

●複数施設に申し込む/「特養」は特に競争率が高いため、複数の施設に申し込むのが現実的

●短期入所(ショートステイ)を活用/すぐの入所が難しい場合の一時的な対応策

●家族の介護負担軽減も視野に入れる

「シニア向け施設」の種類は多岐にわたるが故に、選ぶ際に悩まれる方もいらっしゃるかと思います。施設を検討される第一歩として、活用いただければと思います。

後編では、「サービス付き高齢者向け住宅」と「シニア向け分譲マンション」についてご説明します。